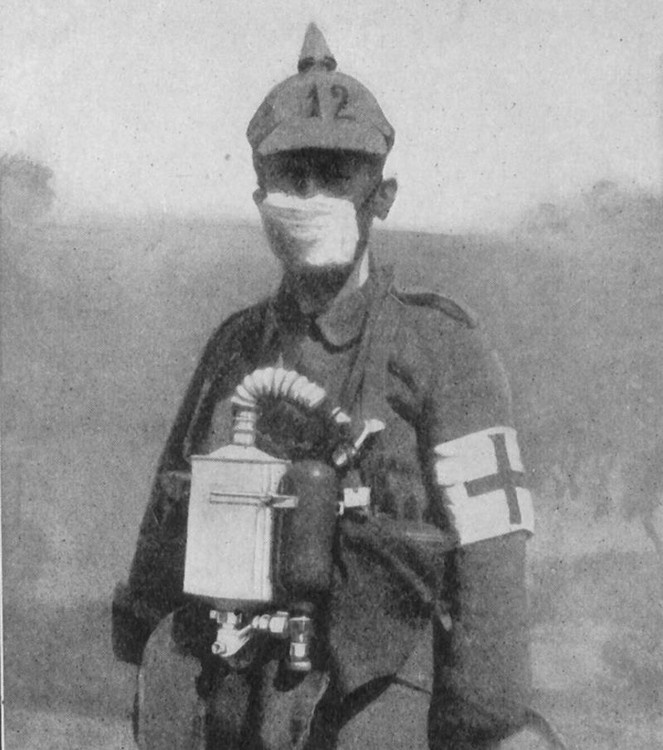

Мокрая повязка на лице давала шанс солдатам спастись от хлора, но с применением фосгена такой способ защиты стал полностью бесполезным. При отравлении фосгеном, газ, проникая в дыхательные пути, вызывает отёк легких, быстрое повреждение слизистой оболочки дыхательных путей и накопление жидкости в легких. Зачастую смерть наступала из-за отёка легких и удушья. При отравлении газом следовало сохранять неподвижное состояние, так как отёк легких возрастает при движении. Однако в условиях боя ни о каком неподвижном состоянии речи и не шло. В отличии от хлора, наступление которого можно было увидеть благодаря характерному зеленоватому цвету газа, фосген увидеть было невозможно. Единственный способ обнаружения фосгена после обстрела — это курение. В малых концентрациях фосген влияет на вкусовые ощущения, тем самым курящие солдаты, как только замечали странно изменившийся вкус сигареты сразу же трубили газовую тревогу.

Страны Антанты также активно применяли фосген и в ответ на это немецкие подразделения перешли на дифосген, по отравляющим свойствам дифосген был аналогичен фосгену. Активно дифосгеном наполнялись снаряды, пары дифосгена в 7 раз тяжелее воздуха, что позволяло ему после разрыва снаряда дольше держаться на местности.

Остановить или задержать продвижение противника, пытались используя не летальные газы.

Лакриматоры или слезоточивые газы, в отличии от смертельных газов, впервые были использованы еще в 1914 году. Французская армия имела на вооружении 26-мм гранаты, начиненные слезоточивым газом, этилбромацетат вызывает слезотечение обладая резким фруктовым запахом. В период войны все стороны конфликта активно использовали различные лакриматоры такие как: бромацетон, бромметилэтилкетон, бромистый бензил, бромбензилцианид и многие другие. Главная задача данной группы веществ заставить противника бросить свои позиции или во время полноценной газовой атаки заставить снять противогаз или другое защитное средство. Одним из первых лакриматоров применялся бромацетон, чистое вещество представляло собой прозрачную жидкость. Основным минусом стала недостаточная устойчивость, чтобы удержать газ внутри снаряда внутреннюю часть укрепляли свинцом или стеклом. При взрыве газ не распадался, а его запах совершенно исчезал с поверхности в течении 24 часов. Так как газ не вызывал смертельного исхода, вопрос о защите был не особенно серьезным. В редких случаях могли применяться наглазники, однако с разработкой все новых средств защиты лакриматоры не стали серьезной угрозой в годы Первой мировой войны.