К 80-летию операции

Часть 1

Задолго до начала Второй мировой войны (1939—1945) и в ходе ее немецкий город Кёнигсберг был превращён в один из мощных укреплённых районов Восточной Пруссии, а к концу Великой Отечественной войны (1941—1945) являлся основным опорным пунктом обороны войск гитлеровской Германии на Земландском полуострове. За несколько лет до войны крепость была модернизирована и до предела оснащена мощной боевой техникой. Многочисленные форты с крепостной артиллерией, сотни железобетонных дотов, связанные подземными ходами сообщения, противотанковые рвы и широко развитая сеть укреплений полевого типа прикрывали город со всех сторон. Кенигсберг обороняла крупная группировка немецких войск, располагавшая большими запасами вооружения и боеприпасов. Германское командование приняло все возможные меры, чтобы подготовить город и крепость Кенигсберг к длительному сопротивлению в условиях осады. В городе имелись многочисленные военные арсеналы и склады. В центре города находилась цитадель.

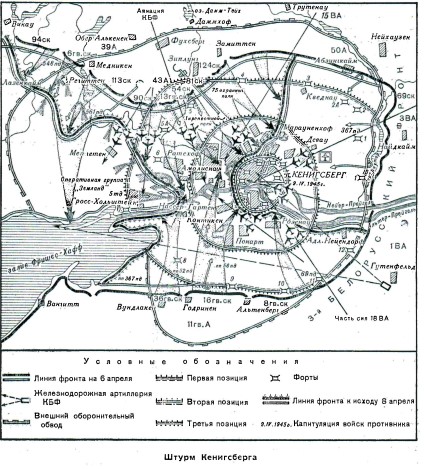

В Кенигсберге было создано три кольца обороны. Первое — в 6-8 километрах от центра города — состояло из траншей, противотанкового рва, проволочных заграждений и минных полей. На этом кольце располагалось 15 фортов (построенных к 1882 году) с гарнизонами в 150—200 человек, при 12-15 орудиях. Второе кольцо обороны проходило по окраинам города и состояло из каменных зданий, баррикад, огневых точек на перекрестках и минных заграждений. Третье кольцо, в центре города, состояло из 9 бастионов, башен и равелинов.

После окончания штурма Кенигберга, вечером 9 апреля, комендант, генерал от инфантерии Отто Ляш подписал акт о безоговорочной капитуляции и произнес: «Я никогда не думал, что такая первоклассная крепость как Кенигберг, может так скоро пасть под ударами советских войск».

В начале апреля в районе Кенигсберга и Земландского полуострова продолжала обороняться оперативная группа «Земланд», состоявшая из одиннадцати дивизий, одной бригады и нескольких отдельных пехотных и специальных полков и батальонов фольксштурма. В Кенигсбергский гарнизон входили пять пехотных дивизий, несколько отдельных полков, крепостные, охранные и фольксштурмовские части, насчитывавшие свыше 134 тысяч солдат, до 4000 орудий и минометов, более 100 танков и штурмовых орудий. Авиационную поддержку осуществляли 170 самолетов, базировавшихся на аэродромы Земландского полуостров.

План разгрома кенигсбергской группировки, состоял в том, чтобы мощными концентрированными ударами с севера и юга по сходящимся направлениям рассечь гарнизон Кенигсберга и штурмом овладеть городом. Чтобы сковать силы земландской группировки врага, из района Кенигсберга планировался вспомогательный удар в западном направлении. План был разработан командующим 3-им Белорусским фронтом А.М. Василевским и его заместителем И.Х. Баграмяном.

Для проведения операции по штурму Кенигсберга были привлечены 43-я армия под командованием генерала А.П. Белобородова, 50-я армия под командованием генерала Ф.П. Озерова, которые наносили удары с севера; 11-я гвардейская армия под командованием генерала К.Н. Галицкого, наносившая удар с юга в северном направлении; 39-я армия под командованием генерала И.И. Людникова, находясь северо-западнее Кенигсберга, ударом на юг должна была отсечь крепость от вражеских войск, расположенных на Земландском полуострове. Основная роль при штурме города отводилась огню всех калибров артиллерии, включая огонь орудий сверхбольшой мощности, а также авиации, которые должны были как перед штурмом, так и во время его сопровождать штурмующие войска и полностью деморализовать обороняющегося противника. Для этой цели распоряжением Ставки фронту были предоставлены дополнительные и наиболее мощные средства подавления из резерва Верховного Главнокомандования.

К началу штурма фронт имел 5000 орудий и минометов, причем 47 процентов из них составляли тяжелые орудия, орудия большой и особой мощности с калибром от 203 до 305 миллиметров. К обстрелу наиболее важных целей, а также для срыва эвакуации противником войск и техники по Кенигсбергскому морскому каналу были привлечены пять морских железнодорожных батарей с дальностью стрельбы до 34 километров. Для огневого содействия наступавшим на город наземным войскам в подчинение командиров стрелковых дивизий выделялись минометы крупных калибров-— 152-мм, 203-мм и 160-мм. Для разрушения особо прочных зданий, построек и инженерных сооружений создавались корпусные и дивизионные группы разрушения из артиллерии особой мощности и реактивной артиллерии. Штурмовые войсковые группы также до предела насыщались артиллерией с выделением в них до 70 процентов дивизионной артиллерии, а в ряде случаев им придавались и тяжелые орудия. Всего было привлечено к действиям при штурме Кенигсберга около 2500 самолетов. Общее руководство действиями авиации осуществлял командующий Военно-Воздушными Силами Красной Армии Главный Маршал авиации А. А. Новиков.

На фотографии № 1 – Командующий 3-им Белорусским фронтом, Маршал Советского Союза, Александр Михайлович Василевский и генерал армии, командующий «Земландской группы войск» Иван Христофорович Баграмян.

На фотографии № 2 – Карта штурма Кенигсберга.

На фотографии № 3 – Города были превращены в крепости.

На фотографии № 4 – Когда война пришла туда, где она родилась, и надежд на вдохновение обветшалыми символами не осталось, были созданы линии обороны Восточной Пруссии: минные поля, надолбы, противотанковые рвы, заграждения из колючей проволоки, через которую пропускали электрический ток. Много было таких оборонительных валов…

На фотографии № 5 – Главный Маршал авиации Александр Александрович Новиков