Часть 2. Боевое применение.

В ходе трагического отступления 1941 года использовались весьма необычные способы, чтобы остановить продвижение пехотных и моторизованных подразделений германской армии.

Например, с 4-го по 8-е сентября 1941 года на ремонтном предприятии № 163 Калининского фронта около дюжины У-2 оснастили парой стальных самодельных контейнеров, в которых находились зажигательные бомбы АЖ-2. Эти сферические «ампулы» диаметром около 125 мм были сделаны из тонкого металлического листа и содержали литр самовоспламеняющейся смеси КС. Внутри контейнера находилось пять труб, внутри которых размещалось пятьдесят АЖ-2. При атаке экипаж открывал заслонки и сотни зажигательных бомб шлейфом рассыпались за самолетом, накрывая большую площадь. Эффективность была достаточно высокой – одной АЖ-2 было достаточно, чтобы поджечь танк. Однако самовоспламеняющаяся смесь была очень чувствительна к температуре окружающего воздуха, при благоприятных же условиях АЖ-2 показывали прекрасные результаты. Контейнеры могли также загружаться мелкокалиберными осколочными бомбами.

Обозначение ВОМ-1 (воздушный огнемет) получил доработанный У-2 с мотором М-11Д, который мог нести так называемые «огневые мешки» с огнесмесью. Этот тип оружия был создан в сентябре-октябре 1941 года во ВХНИИ НКТП (Военно-химический научно-исследовательский институт Наркомата тяжелой промышленности). «Огневые мешки», сделанные из многослойной бензостойкой клеенчатой ткани, имели емкость 30 литров. Они содержали смесь бензина с порошком ОП-2, которая напоминала по своим свойствам позже использовавшийся западными союзниками напалм. Первоначально предполагалось, что наблюдатель будет сбрасывать мешки вручную. Сброс осуществлялся с высоты 50-60 м на расстоянии 60-70 м до цели, наблюдатель выдергивал чеку запала, находившегося в бумажной трубке в горловине мешка. Взрыв происходил на высоте 5-6 метров, накрывая цель облаком горячей липкой смеси. ВОМ-1 успешно прошел испытания в начале 1942 года и в небольших количествах строился в авиаремонтных мастерских в Актюбинске.

В ходе боевых действий некоторые У-2 также оснащались кассетами для мелких бомб КМБ, которые изначально были разработаны для штурмовика Ил-2. В КМБ могли загружать противотанковые бомбы калибром 1,25 кг или ампулы АЖ-2 и т.п., общим весом до 300 кг. Снаряженные подобным образом самолеты в основном использовались против танков противника. Первоначально У-2ВВС имели только два балочных держателя Дер-5, установленных под нижним крылом и способных нести бомбы калибром до 32 кг. Вскоре в полевых ремонтных мастерских вместо них стали устанавливать шесть бомбодержателей Дер-6 для 50 и 100 кг фугасных бомб или Дер-21, на которых помимо бомб калибром до 100 кг могли подвешиваться контейнеры КД-1-6 для мелких бомб калибром от 8 до 25 кг.

Шесть держателей Дер-7, способных нести нагрузку общей массой до 300 кг, стали первым стандартным вариантом вооружения У-2. Из-за отсутствия комплектующих в ремонтных мастерских и на авиазаводах продолжалось изготовление У-2 с самыми разнообразными типами вооружения.

При необходимости уничтожить важную, хорошо защищенную цель оружейники могли подвесить под фюзеляж У-2 бомбу ФАБ-250. Уникальным вариантом вооружения была установка под фюзеляжем самолета держателя для полутонной бомбы ФАБ-500. Можно только представить, как взлетал У-2, слабый мотор которого пытался вытянуть вес бомбы, топлива, пилота и двух пулеметов под нижним крылом!

Завод 387 разработал и в июне 1942 года передал на испытания У-2ВС с вертикальными контейнерами для мелкокалиберных бомб и зажигательных ампул, которые были установлены в фюзеляже позади кабины наблюдателя. Эти контейнеры могли вместить 68 осколочных бомб АО-2,5 или 48 зажигательных бомб ЗАБ-2,5 или осколочные бомбы АО-8 и АО-15 (16 или 8 соответственно).

В мае 1943 года, незадолго до Курской битвы, У-2ВС в порядке эксперимента оснастили контейнерами АБК-П-100 и БАС-1 для борьбы с бронированными целями. Первый контейнер вмещал 33 противотанковых бомбы ПТАБ-2,5, второй – 29 подобных боеприпасов. У-2ВС был способен нести четыре контейнера АБК-П-1оо или шесть БАС-1. Но на сегодняшний день нет достоверных данных об использовании У-2 с этими контейнерами.

Модификация У-2ВС, очевидно имевшая обозначение У-2ЛШ (легкий штурмовик), помимо 120 кг бомб под фюзеляжем могла нести под крылом неуправляемые ракеты РС-82 и PC-132.

На начало 1944 года каждый авиазавод производил несколько модификаций У-2, и введение подсборок упростило изготовление существующих версий и создание новых разновидностей машины. После запуска в производство У-2ВС, приспособленного для серии, на его базе были созданы следующие модификации У-2НАК, У-2ГН, У- 2СС и У-2М.

Внешними отличиями У-2ВС образца 1944 года были триммер на левом руле высоты и пулемет ДТ на турели Тур-6 (однако продолжалась и постройка У-2ВС с пулеметами ШКАС). В состав стандартного оборудования вошел генератор ГС-350 (ранее устанавливался только на ночных бомбардировщиках), который питал током лампы подсветки кабины, навигационные огни и посадочную фару. Последняя теперь входила в состав стандартного оборудования, она устанавливалась под левым нижним крылом, заменив на части машин посадочные фальшфейры.

К стандартному оборудованию панели приборов, включавшему компас, альтиметр, указатель скорости и указатель положения, добавили гирогоризонт, питание которого осуществлялось большой трубкой Вентури, крепившейся на левом борту фюзеляжа перед передней кабиной. Ручка управления в задней кабине стала съемной. Также в состав стандартного оборудования У-2ВС образца 1944 года входил шумопламегаситель ШПГ-2, установленный на выхлопном коллекторе, и прицел для ночного бомбометания НКПБ-8, крепившийся к правому борту фюзеляжа у передней кабины, с соответствующим вырезом в нижнем крыле. Под крылом и фюзеляжем размещалось шесть держателей Дер-7 с тросовым спусковым механизмом, которые могли нести нагрузку общим весом до 300 кг.

Со всеми этими доработками У-2ВС образца 1944 года успешно прошел государственные испытания, в ходе которых было обнаружено снижение летных характеристик. Доработанный самолет весил на 388 кг больше, чем обычный У-2, но без бомбовой нагрузки он лишь незначительно уступал по скорости, скороподъемности и потолку своему предшественнику. При подвеске бомб скорость самолета составляла 134 км/ч у земли, 100 км/ч на высоте 1000 м, а эксплуатационный потолок не превышал 1550 м.

У-2НАК (ночной артиллерийский корректировщик) был спроектирован в ОКБ Поликарпова в 1943 году. Он строился на заводе 51 как модификация выпускавшегося параллельно У-2ВС. У-2НАК был оснащен приемно-передающей радиостанцией РСИ-4, органы управления которой размещались в кабине наблюдателя. Блоки приемника и передатчика были установлены в фюзеляже за кабиной, а мачта антенны крепилась к верхнему крылу и являлась отличительной чертой этой модификации. Для связи между членами экипажа использовалось самолетное переговорное устройство СПУ-Ф-2.Шкалы приборов в обеих кабинах были покрыты флуоресцентной краской и освещались ультрафиолетовыми лампами УФО.

Ещё одной модификацией У-2ВС образца 1944 года был агитационный самолет У- 2ГН (Голос неба), который был разработан Б.Н.Фадеевым и ОКБ Поликарпова. Прототип был построен на заводе 51, а два «серийных» самолета изготовили на заводе 494 в Козловке. Самолет был предназначен для ведения агитации среди войск противника в ночное время и был оборудован звуковещательной станцией СГУ-43. Громкоговоритель был установлен вертикально в фюзеляже, позади места наблюдателя. Полотняная обшивка в районе рупора была снята. Органы управления звуковещательной станцией размещались в кабине наблюдателя, а питание она получила от генератора ГС- 1000, мощностью 1 кВт. Вооружение на У- 2ГН отсутствовало. Оба построенных самолета успешно применялись на фронте.

Санитарные У-2 означали надежду на спасение для раненых и больных на всех фронтах. Легкие контейнеры, установленные на нижнем крыле биплана, позволяли увеличить спасательные возможности «кукурузника» на 200%. Хронологически, первыми появились санитарные кассеты Бакшаева – СКБ – имевшие деревянный каркас, обтянутый полотном и весившие 17 кг. Каждая кассета крепилась к лонжеронам нижнего крыла при помощи четырех хомутов, а в задней части находился люк, через который устанавливались носилки. Испытания были закончены 28 июня 1941 года и кассеты запустили в серийное производство. У-2СКБ мог перевозить двух раненых на носилках, а С-2СКБ – трех. В случаях, когда не требовалось сопровождение медработника, вместо него брали ещё одного сидячего раненого. Кассеты, спроектированные А.Я.Щербаковым, крепились под нижним крылом и выступали далеко вперед за его переднюю кромку. В каждой из них размещалось по двое больных, которые сидели спиной к спине, головой наружу. С парой этих кассет С- 2 мог нести пять сидячих и одного лежачего пациента, а С-3 – пять и три соответственно! Конечно, мощности мотора М-11Д (125 л.с.) было маловато для такой нагрузки.

Помимо бомбового и стрелкового вооружения У-2 мог нести до восьми неуправляемых ракет с фугасной или осколочной боевой частью – РС/РО-82 и 132 соответственно, известных также под армейским обозначением М-8 и М-13.

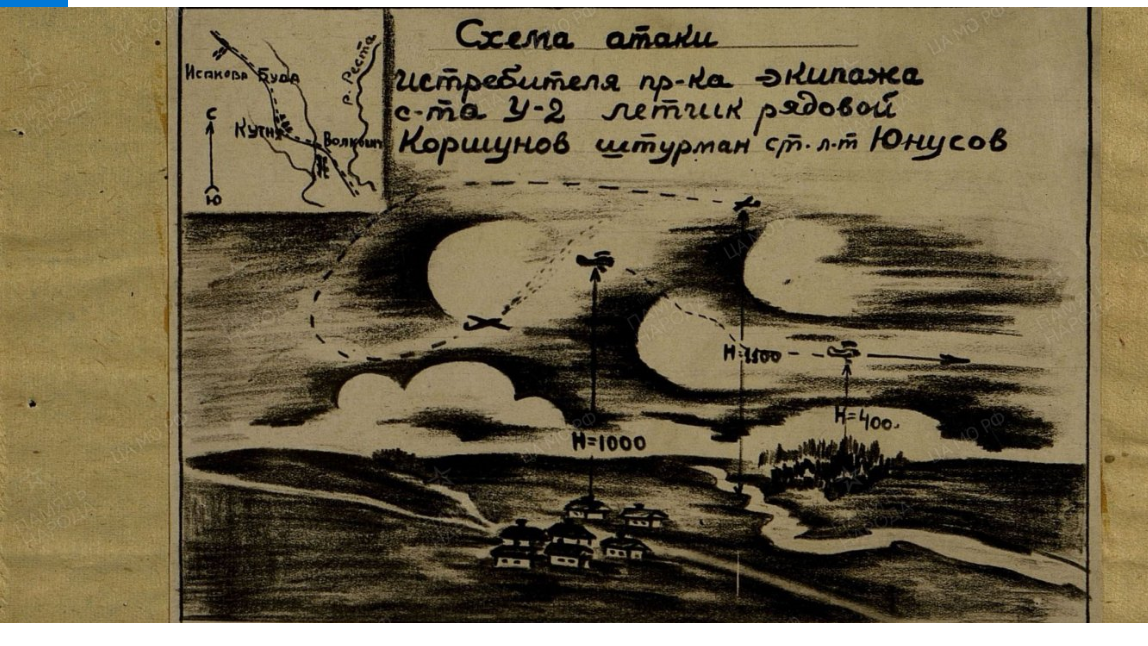

Потери практически лишенных защиты У-2 при дневных операциях были неоправданно высокими, но несмотря на это, на начальном этапе войны некоторые командиры ставили подразделениям подобные самоубийственные задачи, которые приводили к огромным потерям в людях и технике с минимальной пользой. После того, как критическая для СССР ситуация на фронтах миновала, вооруженные У-2 подразделения целиком сосредоточились на ночных операциях. Постоянные налеты этих легких машин подрывали боевой дух противника, не давая ему ни сна, ни отдыха в ночное время. «Швейные машинки», как называли У-2 немцы, разрывали ночь взрывами бомб. Советские легкие ночные бомбардировщики приступали к действиям в сумерках, когда на малой высоте они перелетали со своих баз на небольшие аэродромы подскока, расположенные практически у линии фронта. С этих аэродромов полностью вооруженные бипланы поднимались в ночное небо, чтобы нанести удар по позициям противника. Близость аэродромов подскока к фронту позволяла выполнять несколько вылетов за ночь – известны случаи, когда один У-2 успевал сделать десять вылетов «за смену». Если умножить это число на максимальную бомбовую нагрузку в 300 кг, то получается, что маленький биплан мог сбросить бомб больше, чем тяжелый бомбардировщик!

Обычно У-2 действовали парами. Первая машина планировала на цель с остановленным или работающим на малых оборотах мотором, чтобы использовать фактор неожиданности и избежать обстрела зенитками. Второй самолет заходил с фланга, перпендикулярно направлению атаки ведущего на уже освещенную, и если повезет, горящую цель. На собственном горьком опыте немцы убедились, что их зенитный огонь практически неэффективен, и только позволяет скрывающемуся в темноте ведомому У-2 точнее нанести удар. В конце войны отчаявшиеся немцы попытались скопировать советскую тактику, создав подобные «беспокоящие подразделения», которые были вооружены самолетами Гота Go 145С.

Об интенсивности применения У-2 во время войны может свидетельствовать летная книжка штурмана И.А.Щедрина из 596 НБАП (ночного бомбардировочного авиаполка), который с 1по 31 декабря 1942 года выполнил на Сталинградском фронте 400 боевых вылетов.

В августе 1943 года, в ходе сражения за Донбасс, регулярные ночные налеты У- 2 на железнодорожный узел Успенская сократили его пропускную способность на 50% – немцы прекратили ночные перевозки, опасаясь полного выхода этой важной станции из строя.

Всего более 60 эскадрилий и полков, вооруженных У-2/По-2, принимали участие в боевых действиях, многие из которых получили звание гвардейских. Среди них особое место занимает 46-й Гвардейский Таманский НБАП, полностью укомплектованный женщинами.

Головную боль По-2 вызывали и у войск ООН в Корее, позиции которых они по ночам забрасывали мелкокалиберными осколочными и зажигательными бомбами. Попытки борьбы с ними при помощи современных реактивных истребителей оказались малорезультативными и довольно дорогостоящими. В одном случае Локхид F-948 «Старфайер», попытавшийся зайти в хвост По-2, врезался в биплан, оба самолета погибли. Несколько больше повезло пилотам Корпуса морской пехоты США, которые на своем Дугласе F3D-2H «Скайнайт» первыми на снабженном радаром реактивном ночном истребителе осуществили перехват По-2. Но, безусловно, самым опасным противником для По-2 оказался самолет, построенный в годы Второй Мировой войны – истребитель ВМС США Boyt F4U-5N «Корсар». Действуя на этом поршневом самолете против По-2, лейтенанту Гайю Боделону удалось стать единственным на Флоте асом Корейской войны.

Отношение пилотов к своим «ночным бомбардировщикам» поразительным образом совпадало. Вряд ли есть еще в истории советской авиации летательный аппарат со столь однозначно положительной репутацией. Впрочем, положительно боевые качества «кукурузника» летчики оценивали только повоевав на нем.

Константин Фомич Михаленко всю войну прошел в составе 45-го гвардейского авиаполка ночных бомбардировщиков, вооруженного У- 2. Вот как вспоминал Михаленко свое первое знакомство с матчастью, накоторой ему предстояло воевать:

– Самолеты – У-2. Небесные тихоходы, простейшие учебные самолеты, собранные по военным училищам и сибирским аэроклубам. И вот эта техника, предназначенная только для учебных полетов начинающих летчиков, теперь составляет основу нашего авиационного полка. Смотрю на зеленые двукрылые машины, открывшие не одному поколению летчиков дорогу в небо, и ощущаю в душе двойственное чувство. С одной стороны, уважение к старому самолету, с другой – сомнение: неужели на нем можно воевать?! – Самолет из учебника истории. Каких-то два десятка лет отделяют его от братьев Райт! Его тактико-технические данные весьма определенны: скорость – сто километров в час, потолок – две тысячи метров, броня – фанера вперемежку с перкалью, вооружение – дерзость… И это против современных скоростей, против самолетов из дюраля и брони, против скорострельных пушек и пулеметов! И все же мы должны воевать на этом самолете. Должны… А как воевать?

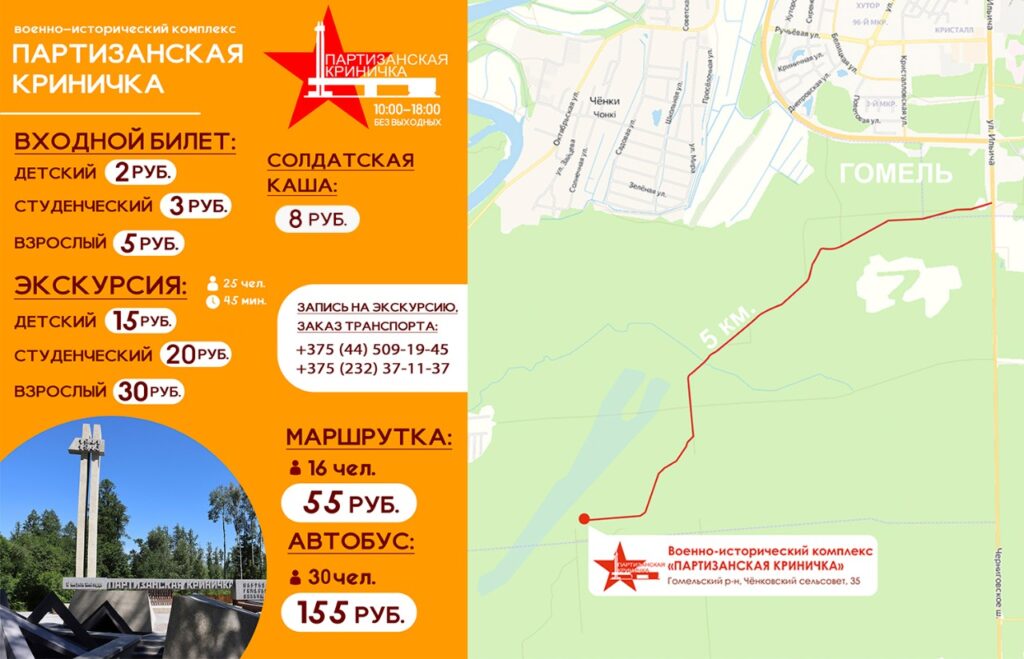

Еще как воевали! Девять – десять боевых вылетов за ночь для У-2 считалось нормой. За свои полеты на «небесном тихоходе» К.Ф. Михаленко был удостоен звания Герой Советского Союза. После войны К.Ф.Михаленко бросать летную работу не желал и попытался устроится в Гражданский воздушный флот по специальности, пилотом. Михаленко взяли не просто в ГВФ, он попал в Полярную Авиацию! В те времена туда отбирали самых опытных пилотов, лучших из лучших. Как художник-любитель, Константин Фомич оставил немало картин, посвященных освоению Арктики и Антарктики, каждая из которых – отдельное повествование в истории развития полярных исследований. Часть этих картин в наше время выставлена в Гомельском Областном Музее Военной Славы.

Полк, в котором служил Михаленко, стал 45-м гвардейским в декабре 1942 г. Один из летчиков полка, Федор Маслов, в одном из боевых вылетов получил тяжелое ранение в ногу. Ногу ампутировали, но Маслов вернулся в родной полк и продолжал летать с протезом вместо ноги до самого Дня Победы. Федор Маслов совершил 750 боевых вылетов, из них 110 на протезе, но звания Героя так и не получил – кукурузник… Последние боевые вылеты экипажа 45-го полка выполнили по Берлину. Полное наименование полка говорит само за себя: 45-й гвардейский Краснознаменный Варшавский ордена Суворова авиационный полк ночных бомбардировщиков 9-й гвардейской Краснознаменной Сталинградско-Речицкой ордена Суворова авиадивизии ночных бомбардировщиков.